8.稽留流産の診断

稽留流産とは

稽留流産は、出血や腹痛などのいわゆる流産の徴候がないが、超音波検査で発育が停止(流産)していると診断されるものである。超音波検査結果という他覚所見だけが診断根拠になり、本人に自覚症状がないため、診断されたときの患者のショックははかりしれないため、診断は正しく、慎重におこなわれなければならない。

稽留流産は、超音波検査ができるようになった後にできた診断名である。妊娠12週までの流産の原因のなかには、受精時に偶発的におきる染色体異常によるものが多く、初期の流産は、予防・治療し得ない、自然淘汰という自然現象と考える。

自然淘汰される胎芽は、まず、発育しない、心拍停止するなどの現象がおき、次いでその妊娠を自然に終わらせるべく子宮収縮がおき、出血や腹痛などのいわゆる流産の症状がでて進行流産→完全流産へと推移する。超音波でより小さいものが見えるようになった今、稽留流産はその極初期の状態を観察しているのである。

超音波診断

まず、稽留流産の診断が比較的容易なのは、明らかな胎児が存在するにもかかわらず、心拍を描出することができない場合である。妊娠5週の終わりぐらいから心拍を確認することができはじめる。胎児心拍の描出率は、週数とともに増加し、妊娠8週相当で100%に達する。この時注意しなければならないのは、ここでいう週相当とは胎芽の発育週数であって、最終月経からの週数ではない。よって、1回の検査で、心拍を確認できず稽留流産と診断できるのはCRLが20mm以上(8週相当以上)あるときであると考える。

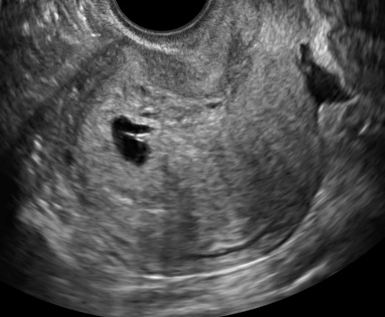

妊娠8週相当の胎芽の稽留流産

このサイズで胎児心拍が確認できなければ稽留流産は間違いない

次に、分かりやすいのは胎児心拍を確認できたものが、できなくなった場合である。このころの胎芽は、日に日に大きくなり、見えやすくなっていくのが常であるので、胎児心拍が一度みえたものが、みえなくなって、その後復活することはない。心拍を確認できなくなった時点で稽留流産と診断できる。

では、それ以前のときはどう判断するか。

前回の講座で示した正常発育の過程と照らし合わせて判断する。1週間の間隔では測定や見え方の違いによる誤差があると考え、相対的に2週間の停滞を認めた場合は稽留流産と診断できる。

たとえば、初診時に子宮内膜内に胎嚢があり、卵黄嚢もなんとなく描出されるが、胎芽と、その心拍が見えない場合。最終月経からの週数はともかく、絶対的に妊娠5週相当の超音波所見である。妊娠5週相当では胎児心拍が確認できないこともあるので、判断できないと考えて2週間後に再確認する。

2週間後には、妊娠7週相当でなければならず、卵黄嚢に接するか、少し離れた胎芽が見え、心拍を確認することができるはずである。それがなければ、稽留流産と診断し得る。

妊娠5週の稽留流産

この様な超音波所見が初診であった場合は2週間後に再検査を行い診断する

稽留流産の判断は異所性妊娠の判断にも応用できる

例えば初診時、子宮内に胎嚢を描出せず、肥厚した子宮内膜だけである場合は、妊娠4週か、異所性妊娠である。前回の講座の経過に照らし合わせば、1週間後に胎嚢が見え始め、2週間後には心拍がみえてくるはずである。1週間後に胎嚢が見えなければ、異所性妊娠を疑いはじめ、2週間後にも同様に見えなければ異所性妊娠として取り扱う。

妊娠4週の子宮内膜

胎嚢が描出されない肥厚した子宮内膜である。2週間以上この状態が不変であれば、異所性妊娠が濃厚である

胎児心拍数について

妊娠5週に胎児心拍が見え始めるころは、胎児心拍数はゆっくりめであり、徐々に早くなっていく。よって、胎児心拍数が100bpm以下であるからなどといって、心拍が弱っているとか、流産の可能性があるといった判断はしない。