(1)女性のがん・生殖医療

ポイント

- 原疾患の主治医と産婦人科医師の密な医療連携とともに看護師,薬剤師,心理士,ソーシャルワーカーなどとの多職種連携が必要である.

- 原疾患およびその治療の妊孕性への影響(卵巣機能不全など)についての原疾患主治医からの情報提供が必須である.

- 妊孕性温存適応の判断と妊孕性温存療法の選択と意思決定支援を行う.

- 原疾患治療後の長期にわたる心理社会的なケア(プレコンセプションケアとオンコウィメンズヘルスケアなど)を行う.

本稿では,欧州ヒト生殖医学会(ESHRE)が2020年にまとめた,女性患者に対する妊孕性温存のガイドライン1)を参考に,女性のがん・生殖医療について概説する.

1)がん治療による卵巣機能不全

がん治療による卵巣機能不全の要因として,抗がん薬による化学療法と放射線治療に大別される.しかしながら,すべてのがん治療が卵巣機能不全を惹起するわけではなく,卵巣機能不全は一般的には患者の年齢に依存(原始卵胞の数に代表される卵巣予備能)する.

卵巣機能不全を引き起こす代表的な抗がん薬はアルキル化薬であり,齧歯類を用いた研究の結果,アルキル化薬は原始卵胞の発育を活性化し,さらに発育卵胞に対してはアポトーシスを引き起こす結果,発育卵胞の顆粒膜細胞から放出され原始卵胞の発育を抑制する抗ミュラー管ホルモン(AMH:anti-Müllerian hormone)が減少することで,原始卵胞の活性化がさらに加速され,最終的に卵胞の枯渇に至ると考えられている(Burnout説).また,抗がん薬(アルキル化薬や白金製剤)や放射線によって原始卵胞の卵子のDNA二重鎖切断が引き起こされるが,DNA修復機構が働いている事実が明らかにされている.

放射線治療による卵巣機能不全に関しては,2Gy以上の卵巣への放射線照射が原始卵胞の減少を引き起こすとの報告があるが,同様に患者の年齢に依存しており,腹部あるいは骨盤への照射量が初経発来前では15Gy,初経発来後では10Gy以上,成人女性では6Gy以上で高率に卵巣機能不全が生じることになる.一方,脳への放射線照射もホルモン分泌に影響を与え,22~27Gy以上の視床下部および下垂体への放射線照射は性腺刺激ホルモンの低下を引き起こし,40Gy以上の全脳放射線照射で高率に卵巣機能不全が生じると報告されている.

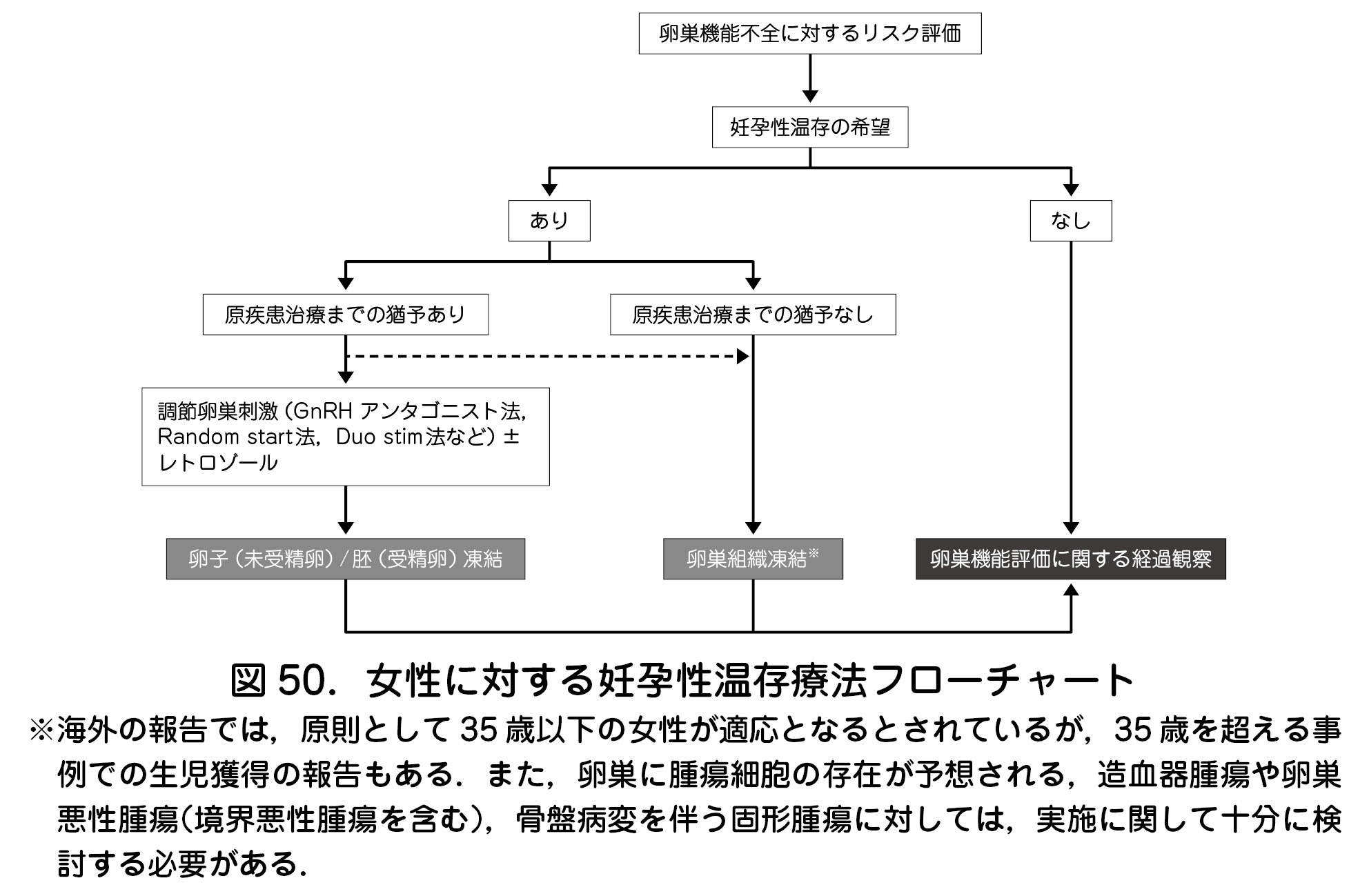

なお女性ヘルスケアの観点から,妊孕性温存療法実施を選択しなかった事例に対する卵巣機能などに関するフォローアップを産婦人科で継続することが望ましい.

2)妊孕性温存療法について(図50)

①卵子(未受精卵)・胚(受精卵)凍結

ESHREガイドラインには,卵子(未受精卵)凍結および胚(受精卵)凍結は,既に確立された技術であると明記されている.また卵子(未受精卵)凍結,胚(受精卵)凍結保存に際しては調節卵巣刺激が必要であり,緊急性,短時間そして安全性の理由から,ESHREガイドラインではGnRHアンタゴニスト法による刺激が推奨されている.しかし,既に卵巣予備能が低下している患者に対するshort法による調節卵巣刺激が適している場合や,緊急性がある患者では,Random start 法や Duo stim 法が選択肢となり得る(95~97頁参照).なお,ホルモン受容体陽性乳がん患者に対しては,血中エストラジオール上昇抑制を目的としてアロマターゼ阻害薬を併用した調節卵巣刺激が選択される.

②卵巣組織凍結

卵巣組織凍結は,患者の希望による選択か,調節卵巣刺激に十分な時間を割くことができない場合に選択される妊孕性温存療法となり,主に小児・思春期がん~20歳台の若年成人がん患者がその適応となる.低卵巣予備能患者(AMH<0.5ng/mLおよびAFC(Antral Follicle Count)<5),またはリスク・ベネフィットを考慮し適していないと判断される高齢患者への卵巣組織凍結は相応しくないとされる.なお,卵巣組織凍結方法は緩慢凍結法が標準的な方法として推奨され,卵巣移植は通常の外科手術と遜色なく安全に施行可能な技術とし,移植部位については同所性移植を推奨している.

ただし,移植前にすべてのがんサバイバーを対象に,移植卵巣組織に残存腫瘍細胞(MRD:minimal residual disease)が存在しないか評価し,かつそのリスクに関する患者への説明が必須となる.

③GnRH アゴニストによる卵巣保護並びに卵巣移動術

化学療法中のGnRH アゴニスト投与は,閉経前の乳がん患者に対し,卵巣機能保護目的に選択肢として提示することを推奨している.ただし,卵巣保護効果と将来の妊娠に関するエビデンスが乏しいため,乳がん患者に対する化学療法中のGnRH アゴニストによる卵巣保護は,凍結保存技術の代替となり得る妊孕性温存療法として推奨できないとしている.さらに,乳がん以外のがん患者に対しては,GnRH アゴニスト投与による効果の不確実性から,妊孕性温存療法として日常的に推奨できないとしている.

3)まとめ

2004年にベルギーで,若年造血器腫瘍患者に対する卵巣組織凍結・融解卵巣組織移植による世界初の生児獲得の報告以来,がんサバイバーシップ向上を目指したがん・生殖医療に関する取り組みが,欧米を中心に発展してきた.本領域の普及啓発活動が2012年以降に開始した本邦においては,2021年に「小児・AYA世代がん患者等に対する妊孕性温存療法に係る経済的支援」が国と自治体によって開始された.妊孕性温存療法を提供する側の産婦人科医師は,がん・生殖医療のミッション(①がん治療により根絶してしまう可能性のある患者の生殖機能(妊孕能)を何らの手段で温存する医療=将来の選択肢を残すこと,②将来子どもを授かるかどうか,その選択肢を自身で選択できる情報提供を行う医療=多職種連携で意思決定支援を行うこと)を,十分に理解して,原疾患主治医との長期にわたる密な医療連携を通じて,患者の命を守り,命をつなぐ,大切な役割を有している.なお,がん・生殖医療は,現状の医療保険とは異なる制度で行われていることを付記しておく.

文献

- 1)ESHRE guideline:female fertility preservation. Human reproduction open. 1-17, 2020