3.課題の解決策

1.災害本部が立ち上がった場合には災害時小児周産期リエゾンが必ず登庁し,状況を把握する.

2.災害時にはEMIS/PEACEの情報入力を徹底し,本部と協力して分娩医療機関の稼働状況を円滑かつ迅速に把握する.

①本部が立ち上がるとEMIS上にその情報が掲載されるので,その情報を把握する.

②本部が立ち上がっていない場合には,医療コーディネーターなどへ連絡し,状況を説明し判断を仰ぐ.

③本部が立ち上がれば,EMIS/PEACEなどで情報を把握するとともに,事前に構築されている分娩医療機関をはじめとする各都道府県の災害時小児周産期リエゾンのネットワークを活用して情報収集,情報発信を行う.

④本部医療コーディネーターと共に医療提供継続,特に分娩医療機関,小児医療などについて助言を行い,初期対応,復旧に向けたアクションプランを策定する.

3.分娩医療機関においては電源が枯渇しないような発電もしくは蓄電池設備を準備する.電力が枯渇する前に電源確保(電源車,発電機など)を確保する.

①分娩医療機関において最低 24 時間稼働可能となるように発電機,蓄電池設備を準備する.

②①が不可能な場合には停電時に近隣中核分娩医療機関,周産期母子医療センターなどと連携し,患者受け入れができるように協定などを結ぶ.

③停電の復旧が長引く場合には,災害拠点病院に設置されたDMAT活動拠点本部および市区町村災害対策本部,保健所などと連絡を取り,優先的復旧や発電車, 発電機の手配を依頼する.

④EMISに被害状況,ライフラインの情報を入力し支援を求める.

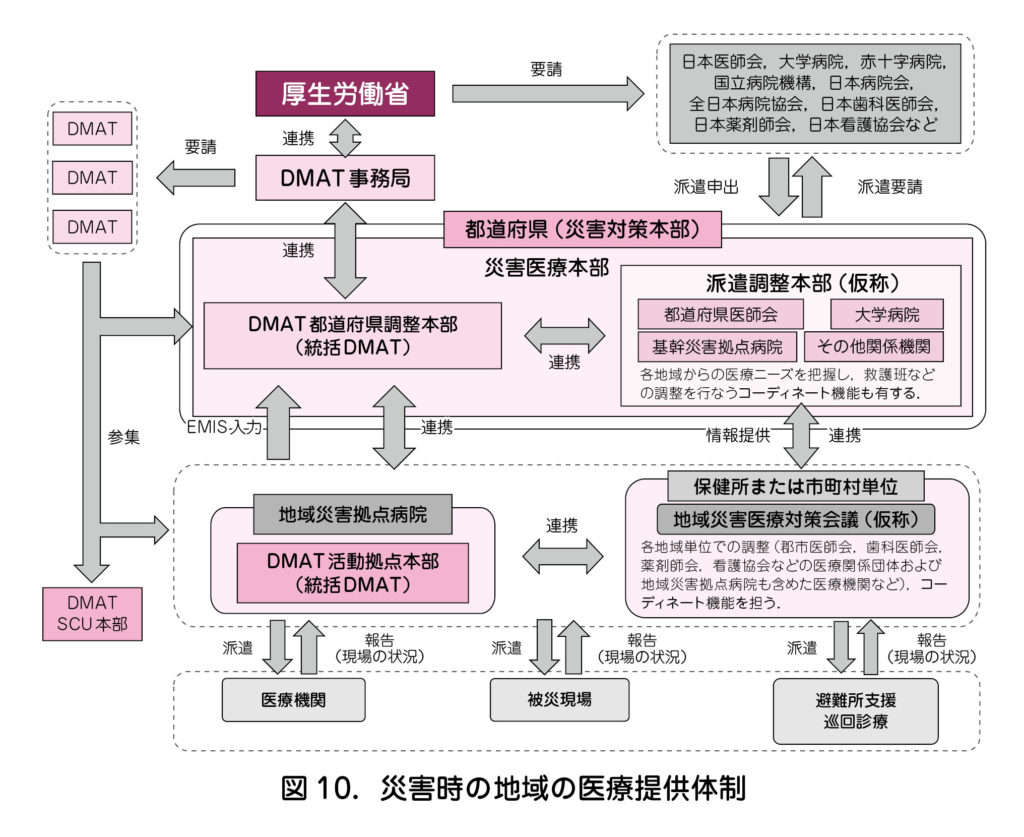

上記活動が円滑に機能するためには,平時の準備,計画,訓練を密接に行い顔の見える関係を構築しておくことが重要である.災害時の地域の医療提供体制はDMAT活動拠点本部もしくは市町村単位(または保健所単位)で設置される地域災害医療対策会議などにより支援を受けることになる(図10).つまりこれらの会議体に対して報告することによりそれぞれの医療機関の状況が把握され,その地域における医療を再構築するわけである.分娩医療機関はその他の医療機関では代替えが利かないことなど,遠隔地搬送が困難なことから優先的にされる可能性が高いが,その状況について声を上げなければ何も進まない.

事前に準備を行いできるだけ通常どおりの医療提供ができるようにするが,万が一困難な状況になった場合には,声を上げ,助けを求めることである.そのためにも平時からの通常業務,災害訓練を通して,医療機関,行政などとの連携に積極的に取り組んでいただきたい.