岩手県岩手県での医師の働き方改革に

向けた活動と実態調査

岩手県立二戸病院

小笠原 敏浩

岩手県は産婦人科医師数が少ないうえに面積が広く、働き方改革が困難の地域と認識しています。岩手県全体で即戦力医師の招聘及び招聘医師の定着支援・育児短時間勤務女性医師(ママドクター)の募集・シニア年代の医師等の多様な働き方の支援・地域枠修学資金での産婦人科・小児科専攻医師の特例など進めていますが顕著な成果は見られていません。その結果、(産婦人科医師が少ないため)集約化が加速している事実もあります。

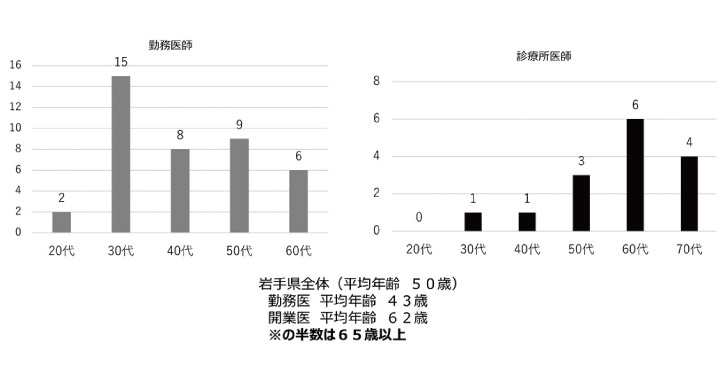

一方で、岩手県は県立病院が多く、データ連携が行われているために、分析がしやすいというメリットがあります。岩手県の分娩取り扱い産婦人科医師の平均年齢は、勤務医43歳、開業医62歳です。分娩取り扱い勤務医40人のうち50歳以上の割合が15人(37.5%)で開業医は半数が65歳以上と高齢化しています(図1)。

医師1人の取り扱い分娩数も多く勤務医で1人あたり最多193/年、開業医で556/年でした。開業医での分娩取り扱いにより勤務医の負担が軽減されているようにも見えますが、前述したように開業医の半数が65歳以上であることから勤務医へシフトしてくることも危惧されます。

その他に岩手県では医師向けの研修会の実施や地域住民向けの「医師の働き方改革の推進と地域医療を守るネットワークいわて」を設置して住民の理解が得られるように活動し、検討会を通じて対応策に取り組んでいます(表1)。

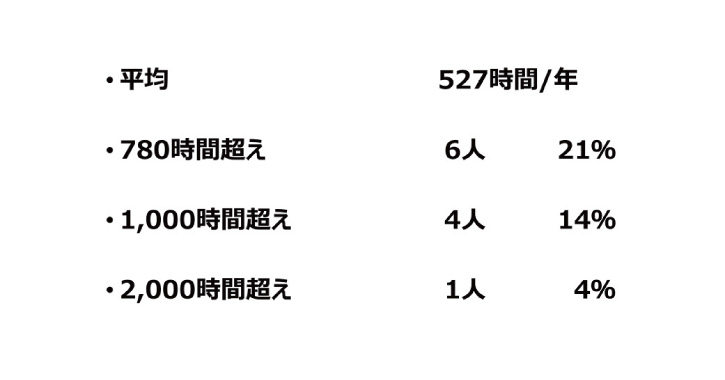

県立病院勤務医師はできる限りA水準の適応となるように令和6年4月までに計画的に医師の労働時間の短縮に取組んでおり、月・年単位の総時間数の把握をしております。その結果、時間外労働平均527時間/年(N=28)780時間/年超え6人(21%)1,000時間超え4人(14%)2,000時間超え1人(4%)でした(表2)。

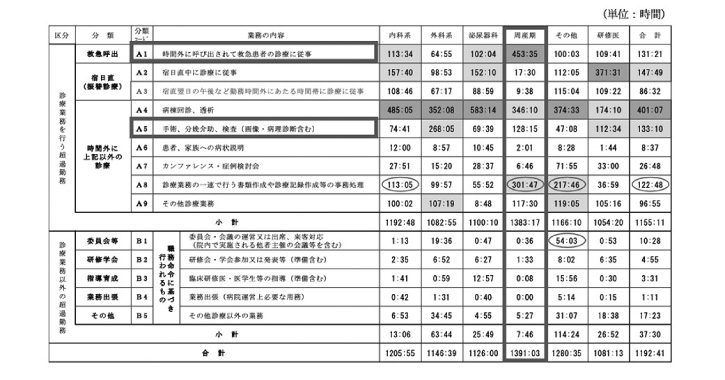

まずは、1,000時間/年超え3名の労働時間短縮に努めていくことになります。また、詳細な時間外労働の分析で手術・分娩・検査での時間外労働も多いですが、救急患者の診療が最多で次いで書類作成診療記録作成であることが判明しました(表3)。これらの時間外労働調査の結果から、画期的な改善策とは言えませんが、シフト変更やタスクシフトをさらに進めていく必要があると思われます。

岩手県では産婦人科医師が少ないため産直制が取れずオンコール体制となっていますが、待機時間は労働に含まれず手当もありません。また、大学からの診療応援で県立病院医師の負担軽減になっていますが、大学医師の労働管理が課題となります。広い面積の岩手県での診療応援はできるだけタクシーの利用を進めていますが、今後、大学・赤十字病院・済生会病院も含めた改革を考えていかなければならないと思っています(表4)。