■女性活躍推進への動き

内閣府より日本医学会を通じて「政策・方針決定過程への女性の参画拡大について」という通知が各学会に出されました。 ■共同参画はなぜ必要?

少子化が進み,これから労働人口が減少してきます。

組織にいろいろなメンバーがいること,すなわちダイバーシティがあることが,変化への対応,新たな価値の創造につながるといわれています。政府は「女性の活躍」を重要な政策としてあげていますが、女性の活躍促進ができない組織は、これからの時代生き残れなくなるでしょう。 ■ますます期待される女性の活躍

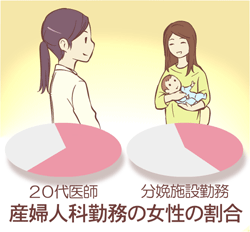

産婦人科において女性医師の割合は20代では7割程度,分娩施設勤務の4割が女性で、その半数が妊娠・育児中という状況であることが本会の調査(検索ワード:産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告)でわかっています。 仕事と家庭の両立が厳しいなか,子育て中の女性医師の2割が緩和なく当直業務に入っています。一方,半数近くが当直免除,そして分娩も担当していない状況です。 |

Dさん

昨年、長女を出産しましたが産休、育休を経て、幸い院内保育園に入所できたので勤務に復帰しました。保育園のお迎えに行かなければという時間的制約があるため、時間のよめない手術やお産担当ではなく、外来や健診だけをやっています。妊婦健診でずっと担当していた妊婦さんがお産のときに立ち会いたかったのですが、「君は早く帰らなければならないだろうから、お産はこちらでやっておくのでいいよ」といわれてしまいました。もともとお産に興味があって産婦人科を選んだので、週に1度でいいから分娩担当ができるよう上司に相談したところ、担当曜日を持て、張り合いをもって仕事をしています。

Fさん

大学病院に勤めているので、診療だけではなく教育や研究の仕事もありますが、とても時間の余裕がなくどうしても後回しになってしまいます。出産前に取り組んでいた研究を続けたいと思っていましたが、ずっと進まないままでした。家族と相談し、夕方の家事や育児を夫と分担し、自分ばかりが抱え込まないようになりました。週1、2回ではありますが,帰りの時間を気にせずに研究に打ち込める日ができ、今は久しぶりの学会発表に向けて準備をしています。